Escrito por Franco Nogueira

«Veja-se a esplêndida liturgia católica: os que vissem nela só a grandiosidade do cerimonial, seriam materialistas cristãos, tão estúpidos como os que não vêem no homem senão o corpo; a liturgia está tão intimamente unida à fé cristã, como a palavra à ideia; é um corpo vivo, cuja alma é o Cristianismo.

(...) O fundamento do culto está na própria natureza humana. - O homem não é só espírito, mas um composto de corpo e alma. Não vá entender-se esta união consoante certo cartesianismo antiquado, que a representava como um navio e seu piloto, vivendo cada um à parte com sua vida independente: corpo e alma formam um todo único, o espírito penetra toda a matéria, e o corpo vive do espírito».

Manuel Gonçalves Cerejeira («A Igreja e o Pensamento Contemporâneo»).

«...Primeiro, e ainda antes da abertura do Concílio [Vaticano II], houve mais uma traição à Mensagem de Fátima - sinal de muitas coisas sem precedentes que iriam acontecer. Na primavera de 1962, em Metz, França, o Cardeal Eugène Tisserant encontrou-se, nada mais nada menos, com o Metropolita Nikodim, da Igreja Ortodoxa Russa - um agente do KGB, tal como o eram os outros prelados ortodoxos. Nesse encontro, Tisserant e Nikodim negociaram o que viria a ser conhecido como o Pacto de Metz, ou, mais popularmente, o Acordo Vaticano-Moscovo. A existência deste Acordo Vaticano-Moscovo é um facto histórico irrefutável, atestado em todos os seus pormenores por Monsenhor Roche, secretário particular do Cardeal Tisserant.

O acordo era substancialmente o seguinte: o Papa João XXIII, de acordo com o seu ardente desejo, seria “favorecido” com a presença de dois observadores ortodoxos russos no Concílio; em troca, a Igreja Católica concordava que o Concílio Vaticano II não condenaria o Comunismo soviético nem a Rússia soviética. Significava isto, em essência, que o Concílio iria comprometer a liberdade moral da Igreja Católica ao fingir que aquela forma mais sistemática do Mal humano na História da Humanidade (o Comunismo) não existia - apesar de, na mesma altura em que o Concílio iniciava os seus trabalhos, os Soviéticos perseguirem, prenderem e assassinarem milhões de Católicos.

|

| Papa Giovanni XXIII |

|

| João XXIII e os cismáticos da Igreja Ortodoxa Russa. |

|

| O metropolita Nikodim |

|

| Concílio Vaticano II |

|

| Vladimir Putin e o Patriarca russo Kirill |

|

| Bandeira do FSB |

|

| AN-94 Abakan |

|

| Quartel-General do FSB na Praça Lubyanka |

|

| Praça Lubyanka nos princípios do século XX |

(«O Último Combate do Demónio», editado e compilado pelo Padre Paul Kramer).

«A realidade do comunismo significa a perseguição à Igreja e assaltos continuados aos direitos elementares da pessoa. É verdade que alguns fazem declarações contra a violência. Mas os actos não seguem estas palavras; e como qualquer um poderá ver, a Igreja é tão injuriada por um grupo como por outro».

Josemaria Escrivá de Balaguer («Carta de 24 de Outubro de 1965»).

«O livro de Calvo Serer, España sin problema, publicado pela Rialp em 1949, ganhou o primeiro Prémio Literário Nacional Francisco Franco. Ele e uma segunda obra, Teoria de la Restauracion, publicado pela Rialp em 1952, definiam uma plataforma ideológica para a implantação progressiva da Opus Dei. Ambos os livros defendiam que a base do sistema de valor da Espanha era a Igreja Católica. A história da Igreja e a história da Espanha estavam interligadas. Consequentemente, a tradição nacional era uma tradição religiosa. Enquanto a Europa encarava o dilema de escolher entre o Sonho Americano ou a Sovietização, Calvo Serer e Pérez-Embid acreditavam que o Velho Continente seria melhor servido por uma combinação de eficiência alemã e espiritualidade espanhola.

Calvo Serer e Pérez-Embid concordavam que a Espanha pós-guerra apresentava uma oportunidade de mão beijada para a criação de um catolicismo militante que no século dezasseis conduzira o Império Espanhol ao apogeu do seu sucesso criativo. Eles ponderaram que, com o mundo moderno entregue ao materialismo ateu, quer capitalista ou comunista, a única forma de afastar a catástrofe era retomar a Cruzada de Carlos V, desta vez não com os recursos de uma nação, mas por meio de um poderoso e vital movimento católico internacional. Escrivá de Balaguer encorajou-o: na sua visão, o Opus Dei fora divinamente concebido como um Regenerador Católico com âmbito universal.

(...) No final dos anos 40 a Guerra fria estava num crescendo. Cada novo pé-de-vento reconfirmava ao Pai que o comunismo continuava a ser, mais do que nunca, o inimigo mais sério da Igreja. Depois da mostra de julgamento de três dias do Cardeal Mindszenty em Budapeste, o Papa Pio XII disse ao Ministro Francês em Roma: "A Igreja está agora empenhada numa luta de vida e de morte com a União Soviética, na qual está em causa o destino de 65 milhões de católicos - uma sexta parte da população católica mundial - que vivem nos estados satélites soviéticos". Não muito depois, o primaz da Polónia, cardeal Stefan Wyszynski, foi preso.

|

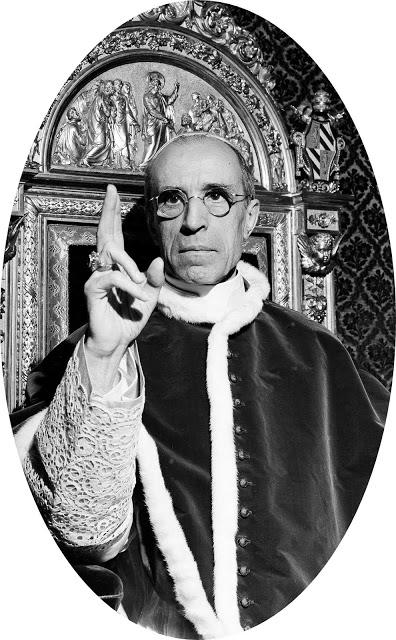

| Papa Pio XII |

De início, os numerários e uns quantos colaboradores abastados estavam sozinhos a subscrever estes esforços. Era exigido aos numerários que entregassem os seus salários para os fundos gerais da Obra e, em contrapartida, recebiam uma pequena mesada. Mas era sempre uma dificuldade equilibrar os livros porque Escrivá de Balaguer tinha gostos sumptuosos. Depois, as pessoas casadas - os supranumerários - foram admitidos na Obra. A sua presença aumentou grandemente a situação financeira. Ao Instituto Secular não era exigido vigiar o bem estar físico deles, o que era obrigatório para os numerários. Por outro lado, aos supranumerários não era exigido que entregassem os seus salários totais, uma vez que tinham obrigações familiares, e dessa forma eram apenas convidados a fazer contribuições "voluntárias", género 10 por cento da sua receita anual, paga em prestações mensais. O resultado não era despropositado. Devido ao trabalho do Arcanjo Gabriel, o dinheiro fluía como nunca na tesouraria do Opus Dei. Esse capital tinha que ser gerido. O Opus Dei precisava dos seus próprios bancos e, num tempo de controle cambial tão rígido, de uma rede financeira paralela que permitisse o capital circum-navegar as restrições das transferências.

(...) Andreotti, Siri e os dois prelados espanhóis consideravam perigosa a abertura diplomática de João XXIII ao mundo comunista. Siri começou a descrever o pontificado do Papa João como "o maior desastre na recente história eclesiástica". Por "recente", acrescentou Peter Hebblethwaite, Siri significava os últimos 500 anos. Dizia-se que Siri e Escrivá de Balaguer viam o Segundo Concílio do Vaticano como um espectáculo subsidiário, destinado a complicar o trabalho do sucessor do Papa.

Pôr em movimento o Vaticano II não era uma tarefa fácil. O Papa Roncalli tornou muito claro que tencionava abrir as portas a todas as religiões - um passo revolucionário. O Papa também iria virar do avesso as normas processuais.

|

| Ver aqui |

|

| João XXIII anuncia o início do Concílio Vaticano II. |

|

|

| Ver aqui |

|

| Paulo VI e o metropolitano Meliton de Heliopolis (1965). |

|

| Ver aqui |

|

| Paulo VI nas Nações Unidas (1965). |

|

| "The Meditation Room" na ONU. Ver aqui |

|

| Ver aqui |

|

| Ver aqui |

|

| Ao centro: Papa Bento XVI. |

|

| Papa Bento XVI nas Nações Unidas |

|

| Raúl Castro e o Papa Francisco. Ver aqui |

Na abertura, o Papa João dirigiu-se ao Concílio e explicou o propósito do Vaticano II: assegurar que "o depósito sagrado da doutrina Cristã - o património comum de toda a humanidade - fosse preservado e ensinado duma forma mais eficaz..." Mas Roncalli não tinha nenhum plano. Foi Montini quem lhe ofereceu um plano. Propôs-lhe que o concílio se concentrasse num tema: a natureza da Igreja e a sua aggiornamento (renovação) na preparação para o terceiro milénio. Os criadores do Concílio foram solicitados a considerar os papéis dos componentes da Igreja: bispos, padres, religiosos e gente laica. Montini também ponderou que o Concílio devia considerar a missão da Igreja no final do segundo Milénio, e propôs uma discussão sobre o relacionamento da Igreja com outras religiões, incluindo os seus "inimigos" tradicionais.

O Vaticano II teve lugar aos olhos do público. Isto também foi contra os princípios do Opus Dei. Para mais, o Pai receava que, o grande número de peritos que o Papa autorizara a tomar parte, pudesse submergir os bispos menos sofisticados. Um bispo necessitava de força mental para lembrar que a sua autoridade vinha da sua consagração mística como apóstolo de Cristo e não das opiniões divergentes dos conselheiros, não importa como adquiridas. Por causa disto, o Pai acreditava que a "potencial expansão do campo de acção do Demónio" que o Vaticano II proporcionava estava "para além da imaginação dos criadores do Concílio".

Escrivá de Balaguer recusou participar nos trabalhos do Vaticano II. Diz-se que o Papa João pretendia nomeá-lo consultor, mas ele não esteve pelos ajustes. Contudo, o Papa fez Dom Álvaro del Portillo secretário da Comissão para a Disciplina da Fé. Durante os três anos em que o Concílio decorreu, Escrivá de Balaguer encerrou-se na Villa Tevere, apelidando-o de "Concílio do Demónio".

O Papa João não viveu para ver completada a tarefa do seu grande empreendimento. Morreu a 3 de Junho de 1963. Escrivá de Balaguer acreditava que o "Papa campónio" tinha embarcado numa prática destruidora. O Cardeal Larraona comentou mais brandamente "A bondade e a credulidade de João desencaminharam-no". Siri, mais directo, advertiu: "Demorará quatro séculos para que a Igreja recupere do pontificado de João".

(...) Escrivá de Balaguer estava convencido que vivia num tempo de heresias. Gradualmente, via o Opus Dei como núcleo da verdadeira Igreja, uma Igreja pobre e insinuante. Os seus filhos eram os guardiões, a contrapartida cristã do Mutawah do Islão, uma polícia religiosa sob juramento para manter a disciplina e silenciar os revisionistas. Ele acreditava que "Deus escolhera o Opus Dei para salvar a sua Igreja". Dentro da Obra, a sua palavra era lei. Ele estabelecia o Index dos Livros Proibidos do Opus Dei, semelhante na intenção ao determinado por Paulo IV em 1557 e actualizado por Leão XIII em 1900. Bombardeava os seus vigários regionais com directivas escritas que eram inseridas no manual da praxe de cada centro. Os assuntos variavam desde a Nota S-4 de 30 de Agosto de 1952, a qual numa frase curta alertava acerca de falar sobre matérias internas com pessoas exteriores à Obra, até aos últimos aditamentos ao Index.

|

| Brasão de Armas de Josemaria Escrivá de Balaguer |

|

Ao longo de vários anos, os numerários tinham lido na Crónica afirmações do género, "a herança do céu vem até nós através do Pai", ou eram informados pelos seus directores espirituais que, "... a vontade do Pai é a vontade de Deus". Escrivá de Balaguer acreditava que estava na posse de confidências divinas. Estas confidências diziam-lhe que a Humanae Vitae, devido a ser demasiado fraca, tinha lançado a Igreja para a anarquia.

John Roche disse: "A hierarquia do Opus Dei em Roma estava a começar a preparar-nos para um cisma. Diziam: 'já anteriormente houve cisma nos santos'. Estavam a preparar-nos para a possibilidade de abandonarem a Igreja Católica e virem a ser uma igreja separada. Esta era uma indicação da paranóia que se espalhara pelo Opus Dei no início dos anos 70. Lembro-me de perguntar a um dos nossos padres irlandeses quem escolheria ele se houvesse um cisma, o Papa ou o Pai? 'O Pai, claro', respondeu-me".

No começo dos anos 70, Escrivá de Balaguer desistiu do cisma. Segundo membros antigos, Álvaro del Portillo aconselhara uma aproximação mais subtil para resolução dos problemas da Igreja. Portillo salientou que, tal como o Opus Dei, muitos cardeais estavam convencidos que o pontificado de Paulo VI era um desastre. Propôs que o Opus Dei tentasse formar uma frente comum com os membros mais conservadores do cardinalato. Poucos cardeais sabiam muita coisa sobre o Opus Dei. Se o Instituto Secular se tornara conhecido, tinha agora que abrir o seu apostolado à hierarquia da Igreja. Portillo propôs a criação de um centro romano para a reunião de sacerdotes - o Centro Romano do Incontri Sacerdotali (CRIS) - e utilizá-lo como um forum para fazer aceitar à hierarquia, com todo o tacto possível, os receios de Escrivá de Balaguer relativos à Igreja. Antes de concordar com esta proposta, o Pai queria uma orientação da Virgem Maria e embarcou numa peregrinação a quatro santuários Marianos em Espanha, Portugal e México. Um deles era Torreciudad, onde autorizara uma Basílica imponente, a qual apelidou de "minha última leviandade". A construção começou pouco depois da sua visita de Abril de 1970 e levou cinco anos a completar.

(...) Dos cardeais do leste, Karol Wojtyla, era considerado o mais receptivo às ideias do Opus Dei. Quando em Janeiro de 1964 Paulo VI nomeou Wojtyla Arcebispo de Cracóvia, ele já era considerado o bispo mais proeminente da Polónia. A ortodoxia de Wojtyla agradava ao Pai. Antes de se tornar o segundo cardeal da Polónia, murmurava-se dentro do Opus Dei que Wojtyla tinha sido empossado como associado na Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que geria o CRIS. Ele fez três aparições no CRIS e as suas palestras foram reunidas num livro intitulado La fede della Chiesa.

|

| Paulo VI e Wojtyla, Arcebispo de Cracóvia. |

|

| João Paulo II |

|

| Nelson Mandela e João Paulo II |

|

| Ver aqui |

Escrivá de Balaguer era incapaz de demolir a resistência de Paulo VI para transformar o Opus Dei numa diocese flutuante. Dizia-se que a forma como Paulo VI encarava o Opus Dei fora influenciado pelos pontos de vista do seu assistente mais fiável, Arcebispo Giovanni Benelli. Filho de um padeiro de Pistoia, Benelli tinha servido sob as ordens de Montini na Secretaria de Estado; em 1962 foi enviado para a nunciatura em Madrid. A colocação de Benelli em Espanha levou-o ao contacto com o Opus Dei. Não apenas deplorou o seu secretismo, como suspeitou que Escrivá de Balaguer pretendia criar uma igreja dentro da Igreja.

(...) Um antigo membro superior do Opus Dei em Espanha acredita que a próxima Cruzada - a Décima Cruzada - será uma cibernética, não combatida com bombas ou balas, ou mesmo petróleo do Médio Oriente, mas com a última tecnologia de computadores e das comunicações electrónicas. No seu ponto de vista, as palavras do profeta serão afogadas nas fantasias da revolução do ciberespaço - uma revolução realizada e controlada pelo Ocidente. Quando as massas muçulmanas - pobremente educadas, meio iletradas e dependentes daquilo que os seus próprios media e mullahs lhes digam - conseguirem acesso ilimitado à informação e cultura Ocidental e, acima de tudo, à Boa Nova dos Evangelhos, serão libertos das grilhetas da tirania medieval que actualmente faz deles fundamentalistas.

Este ponto de vista fazia eco em João Paulo II quando, no início de 1991, em resposta a uma sugestão de que o desenvolvimento já não era aplicável a países em estado de industrialização mas, hoje em dia, ao fortalecimento do seu sector bancário e, amanhã, ao seu comando de sistemas avançados de comunicações, ele sorriu e observou: "Essa é a tese do Opus Dei" [Le Monde Diplomatique, Paris, Janeiro 1995]».

Robert Hutchison («O Mundo Secreto do OPUS DEI. Preparando o confronto final entre o Mundo Cristão e o Radicalismo Islâmico»).

(...) Lisboa, 5 de Dezembro [de 1967]- Salazar repete-me que se quer ir embora. Diz com ênfase: "não quero, repito que não quero morrer neste lugar. E também não quero viver muito tempo depois de sair, porque não quero ver as desgraças e a confusão em que o mundo vai mergulhar, e o país". Como eu disse que era melhor o destino resolver um problema que não está posto, Salazar ripostou: "Ah! mas vai estar! Porque eu vou levantá-lo com o Chefe do Estado. Mas os senhores, em lugar de estarem para aí com essas coisas, deviam era ajudar, e colaborar para todos juntos vermos a melhor maneira de se proceder à transição sem solavancos, e de modo a que não houvesse alteração nas coisas fundamentais". Depois, o chefe do governo retomou a sua preocupação com o progressismo: "Já não será no meu tempo, mas eu adivinho um choque brutal entre a Igreja e o poder civil. No dia em que o progressismo for anti-nacional - e caminha para isso! - o governo que aqui estiver não pode deixar de reagir. Note: já hoje o progressismo invade muita coisa. Nos ministérios já há muito progressismo. Daqui a pouco, temo-lo no governo, se é que já não o temos". Aludiu de seguida ao Cardeal Cerejeira: "Publicou para aí um livrinho, Na Hora do Diálogo. Pois bem: é tudo defensivo, é só para se defender, não teve a coragem de contra-atacar. É um fraco, sempre foi um fraco, nunca teve a coragem de castigar ninguém".

(...) Lisboa, 7 de Abril [de 1968]- Onda de assaltos, tumultos, assassínios nos Estados Unidos, na sequência do atentado contra Luther King. É espantosa a violência: Washington está em pé de guerra, e a Casa Branca guardada com ninhos de metralhadoras. E um autêntico vento de loucura parece ter-se apossado do mundo. Que a morte de King foi crime, e mais do que condenável, ninguém o contesta; mas o que o mundo inteiro vista luto, e passe noites de insónia e de lágrimas, já parece carpir em excesso. Robert Kennedy fretou um avião para transportar a Sr.ª King; e o homem do hotel onde o dirigente negro foi assassinado vai transformar em santuário de peregrinação nacional o quarto que aquele ocupava. E o Papa? Expediu telegrama de pêsames à viúva, e isso está bem, pois foi acto cristão e de cortesia; mas ontem, em S. Pedro, pronunciou uma homilia em que, segundo as agências, compara a morte de King à paixão de Cristo - disse-o expressamente - e considera o sangue daquele chefe negro como "espiritualmente precioso" e toda a humanidade culpada e amaldiçoada. Eu sinto-me desorientado, desorganizado. Não haverá nestas manifestações algum excesso? Quando é assassinado alguma figura da chamada direita é o silêncio. E não será igualmente um crime a repudiar?».

Franco Nogueira («Um Político Confessa-se - Diário: 1960-1968»).

«No dia 30 de Dezembro de 1972, cerca das 19.30, seis pessoas aproximam-se do altar da Capela de Nossa Senhora da Bonança, a "Capela do Rato", situada na Calçada Bento da Rocha Cabral, n.º 1-B, em Lisboa. Do grupo destaca-se uma mulher, Maria da Conceição Moita, que se aproxima do microfone e anuncia que se encontrava ali, em nome de um grupo de cristãos, para "comunicar uma decisão e pôr um problema a toda a comunidade", lendo uma declaração dando conta de uma "vigília de 48 horas", em jejum, como forma de protesto contra a guerra colonial. O celebrante, o Padre João Seabra Diniz, manifesta surpresa, mas deixa à consciência de cada um dos presentes a posição pessoal a tomar. Cerca das três da manhã, aprova-se uma moção condenando a cumplicidade dos bispos "na política de exploração colonial praticada pelo governo fascista português". No dia seguinte à ocupação, domingo, celebram-se as missas habituais das 11 horas e das 12.30. Em vez de fazerem homilia, os padres António Janela e Armindo Garcia lêem um texto redigido em conjunto com o responsável pela Capela, o Padre Alberto Neto, ausente por doença, onde informam a assistência do seguinte modo. "Seja qual for a nossa posição diante deste gesto, ele tem um sentido interpelativo de tal densidade que não o podemos ignorar". Durante a tarde, prosseguem os debates, sob o lema "A Paz é Possível", que o papa Paulo VI anunciara como consigna das comemorações do Dia da Paz, que a Igreja celebraria em 1 de Janeiro. Nessa altura, reuniam-se já cerca de duas centenas de pessoas no interior do recinto. É aprovada uma segunda moção que, entre o mais, considerava "justa a luta dos povos das colónias". Os participantes organizam-se em assembleias, cujos coordenadores são escolhidos no próprio local: a primeira discute a presença portuguesa em África, com destaque para o papel da Igreja na colonização; a segunda, realizada já no domingo, aborda especificamente o tema da guerra ultramarina. Na tarde de domingo, encontram-se no local cerca de trezentas pessoas e chega uma mensagem de solidariedade de católicos do Porto. No final desse dia (31 de Dezembro de 1972), cerca das 19 horas, as forças policiais começam a concentrar-se em redor da capela. Pelas 20.30, estão no local dez carrinhas com polícia de choque e cães, além de mais viaturas e outras forças de segurança. O trânsito é controlado e a zona encontra-se isolada. Após um breve compasso de espera, um graduado da Polícia de Segurança Pública, o conhecido capitão Américo Maltez Soares, entra na capela e, pelas 20.45, dá um prazo de dez minutos para que os presentes abandonem o templo. Segundo os relatórios policiais, as pessoas não acatam a ordem e começam a cantar em coro "Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem". Agentes da PSP penetram no edifício. "Entravam, alguns genuflectiam diante do altar, e dirigiam-se a nós", recorda, muitos anos depois, Luís Mota, o principal organizador do evento. Os presentes recusam-se a sair, pretendendo saber se a PSP possui uma autorização do Patriarcado para entrar na capela. Acabam arrastados pela polícia para o exterior. Dezenas de pessoas são conduzidas pela polícia, em duas carrinhas, à esquadra situada no antigo Convento das Trinas do Rato, no largo com o mesmo nome. Depois de identificadas, foram postas em liberdade, à excepção de catorze, que seriam levadas para o Governo Civil e, já de madrugada, para a prisão de Caxias, onde permanecem detidos cerca de quinze dias à guarda da Direcção-Geral de Segurança. Agentes da PSP revistarão a capela, apreendendo documentos e publicações.

(...) O protesto do Rato possui um antecedente próximo - a vigília realizada na Igreja de S. Domingos, em Lisboa, em 1969 - e representa o culminar de um lento processo de distanciamento de muitos católicos relativamente ao Estado Novo. Nascido no pós-guerra, esse distanciamento agudiza-se na sequência das eleições presidenciais de 1958, tendo atravessado momentos bem conhecidos. Além do mais famoso de todos, o caso do Bispo do Porto, podem citar-se:

- a presença de católicos na revolta da Sé, no golpe de Beja e na crise académica de 1962;

- a "rebelião" no seminário dos Olivais, em 1967-68;

- o surgimento de publicações como Direito à Informação, O Tempo e o Modo, Concilium, Cadernos Necessários, África Livre, Cadernos sobre a Guerra Colonial, Colonialismo e Lutas de Libertação, A Palavra e o Tempo, Cadernos de Reflexão da JUC ou o Boletim Anti-Colonial (BAC);

- as actividades do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, da editora Moraes, do Círculo do Humanismo Cristão, do Centro de Cultura de Cinema; a criação das cooperativas culturais Pragma e Confronto, além de cooperativas de consumo, como a LISCOOP;

- o impacto da visita de Paulo VI a Bombaim, por ocasião do Congresso Eucarístico, em Dezembro de 1964, e sobretudo a reacção, até de vários clérigos, ao silêncio imposto pelas autoridades civis em relação àquela viagem;

- o "manifesto dos 101";

- o surgimento em 1965 do Movimento Cristão da Acção Democrática, fugaz início da presença da democracia-cristã em terras portuguesas;

- em Novembro de 1965, o aparecimento, no decurso da IV Sessão do Vaticano II, da "Carta de um grupo de católicos de Portugal distribuída em Roma aos padres conciliares", onde se chegava a criticar o Presidente do Conselho por ser um político formado na admiração por Maurras e pela Action Française e se denunciava a censura, o regime de partido único e o corporativismo;

- a criação, à revelia do Patriarcado de Lisboa, do Instituto Superior de Estudos Teológicos (ISET);

- o lançamento dos Cadernos GEDOC (1969-1970), dirigidos pelos padres Felicidade Alves e Abílio Cardoso e por Nuno Teotónio Pereira;

- os "casos" dos padres Felicidade Alves e Mário de Oliveira, párocos de Belém e da Lixa, respectivamente».

António de Araújo (in «Os Anos de Salazar», Centro Editor PDA, 2008, vol. 28).

«A Teologia da Libertação foi de alguma maneira um movimento ‘criado’ pela KGB de Sakharovsky ou foi um movimento existente que foi exacerbado pela URSS?

O movimento nasceu na KGB e teve um nome inventado pela KGB: Teologia da Libertação. Durante esses anos, a KGB teve uma tendência pelos movimentos de “Libertação”. O Exército de Libertação Nacional da Colômbia (FARC –sic–), criado pela KGB com a ajuda de Fidel Castro; o Exército de Libertação Nacional da Bolívia, criado pela KGB com o apoio de “Che” Guevara; e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), criado pela KGB com a ajuda de Yasser Arafat, são somente alguns movimentos de “Libertação” nascidos em Lubyanka – lugar dos quartéis-generais da KGB.

O nascimento da Teologia da Libertação em 1960 foi a tentativa de um grande e secreto “Programa de desinformação” (Party-State Dezinformatsiya Program), aprovado por Aleksandr Shelepin, presidente da KGB, e pelo membro do Politburo, Aleksey Kirichenko, que organizou as políticas internacionais do Partido Comunista.

Este programa demandou que a KGB guardasse um controle secreto sobre o Conselho Mundial das Igrejas (CMI), com sede em Genebra (Suíça), e o utilizasse como uma desculpa para transformar a Teologia da Libertação numa ferramenta revolucionária na América do Sul. O CMI foi a maior organização internacional de fiéis depois do Vaticano, representando 550 milhões de cristãos de várias denominações em 120 países».

Ion Mihai Pachepa («Ex-espião da União Soviética: Nós criámos a Teologia da Libertação»).

«Numa noite de Março de 1962, os serviços de segurança de Israel prenderam um homem conhecido nesse país por Israel Beer, um espião da União Soviética. A decisão final para a sua prisão teve origem no próprio primeiro-ministro David Ben-Gurion. Nascido na Áustria, Beer emigrou para a Palestina em 1938, atingiu a proeminência como o mais jovem coronel do exército israelita, e serviu como historiador militar e conselheiro nos mais altos níveis do sistema militar israelita. Beer foi julgado e considerado culpado de passar informações secretas para a União Soviética, e morreu numa prisão de Israel em 1968. Porém, a sua verdadeira identidade é questionável.

Os agentes israelitas descobriram que Beer nunca frequentara uma academia militar austríaca, tal como afirmava, e que não combatera nas Brigadas Internacionais durante a Guerra Civil de Espanha. Não existiam registos com o seu nome. Beer nunca revelou a sua verdadeira identidade, e nunca admitiu trabalhar para o KGB. Fora activado como espião em 1956, depois de dezoito anos para organizar a sua cobertura, mas foi depois de ter sido preso, julgado e condenado que a Mossad - os serviços secretos israelitas - descobriu que de facto existira um austríaco chamado Israel Beer. "Era um pobre estudante judeu com uma vaga semelhança com o homem que se transformou no amigo de confiança de Ben-Gurion, mas o verdadeiro Israel Beer desapareceu em 1938, no ano em que o agente emigrou para a Palestina".

Israel Beer foi um dos muitos agentes enviados para Israel pelos soviéticos, para manipularem a seu favor a situação no Médio Oriente. Quando em 1948 Estaline reconheceu a moderna Israel, esperava conseguir organizar uma quinta-coluna israelita para colaborar com o Exército Vermelho numa invasão por cima das montanhas da Anatólia, através da Síria e de Israel, até às margens do canal de Suez. Quando verificou que o conceito não era praticável, passou a dar o seu apoio ao lado árabe. A campanha anti-semítica de Estaline na União Soviética atingiu o seu clímax em Agosto de 1952, com o massacre dos principais escritores judeus da Rússia. A "Conjura dos Médicos" de 1953 levou a mais perseguições anti-semíticas, em particular contra médicos e cientistas judeus, que terminaram apenas com a morte de Estaline. Até à Guerra dos Seis Dias em 1967, os soviéticos desenvolveram uma política de tensão controlada no Médio Oriente, mas a partir daí procuram a destruição total de Israel.

|

| Moshe Dayan |

|

| Operação Foco |

|

| Dassault Mirage no Israeli Air Force Museum |

As autoridades soviéticas evitam o termo "emigração" e em vez disso falam de "reunificação de famílias", uma referência às famílias separadas pela Segunda Guerra Mundial e pelas suas sequelas. Qualquer judeu que peça um visto de saída deve apresentar um convite de um familiar em Israel. Não obstante a proximidade desses laços familiares não ser importante até 1981, os funcionários soviéticos começaram recentemente a conceder os vistos a pessoas com convites de parentes em primeiro grau, e têm mais ou menos ignorado os convites feitos por familiares mais distantes. Oficialmente todos os judeus que emigram da Rússia dirigem-se para Israel, mas em 1980 65 por cento foram para outros países ocidentais, em especial os Estados Unidos. Os primeiros emigrados iam buscar as suas motivações ou a fortes sentimentos religiosos ou ao desejo de se reunirem aos seres amados, separados durante o Holocausto, mas em anos recentes o motivo oculto para o êxodo dos judeus tem sido a crescente perseguição e um vácuo espiritual imposto pelos líderes do Kremlin.

O ajustamento à liberdade recentemente adquirida pode ser difícil. Milhares de judeus russos que emigraram para Israel ou para os Estados Unidos depois de anos de sofrimento e por vezes até de prisão não têm consciência de que décadas de forte doutrinação marxista-leninista deixaram neles profundas marcas ideológicas e sociais e que a súbita introdução no ambiente social americano ou de Israel pode ser uma experiência traumática. Muitos recém-chegados ficam chocados quando deparam com uma sociedade competitiva. Outros perturbam-se com a liberdade de imprensa ou com os polícias ocidentais, que encaram como se fossem uma espécie de KGB. Um emigrante típico em geral requer vários anos para desenvolver uma certa segurança interna e a sensação de se encontrar em casa. Alguns nunca se adaptam ao ambiente e regressam à União Soviética. Destes, uns quantos são readmitidos e utilizados pelo KGB como elementos-chave em campanhas de propaganda destinadas a mostrar às pessoas, em casa e no estrangeiro, que a vida num país comunista é uma vida muito melhor do que no Ocidente.

|

| Yuri Andropov. Ver aqui |

A contínua partida de judeus russos levou os meios de comunicação soviéticos a retratarem os judeus como cínicos, agressivos, criminosos, exploradores e conspiradores, usurpando não apenas as empresas de produção de armamentos dos Estados Unidos, como também a imprensa.

"Os sionistas prenderam na sua rede quase 1000 dos 1811 jornais que são publicados nos Estados Unidos, incluindo jornais como o New York Times, o Chicago Tribune e outros. Os sionistas fazem pressão sobre revistas tão influentes como a Fortune, Time, Nesweek e US News and World Report".

Um grande número de artigos "teóricos" na imprensa soviética apelidaram o sionismo de uma forma de racismo e de discriminação racial. Os próprios sionistas, de acordo com os artigos, favorecem o incitamento do anti-semitismo para criarem um espírito de gueto nos meios judeus que escapam ao seu controlo. Porque é que os soviéticos permitem o êxodo judeu, enquanto oficialmente o desencorajam e atacam o sionismo como um ramo do racismo, e Israel como um braço do imperialismo? Os jornalistas americanos explicam em grande parte o paradoxo em termos de clima político entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os principais factores para as concessões soviéticas são a opinião pública do Ocidente e a possibilidade de os Estados Unidos garantirem à URSS melhores condições de crédito e tarifas. Mas há também outras razões. Uma mais liberal política de emigração serve como válvula de segurança para aliviar as tensões pulsando no interior da União Soviética. Permitindo ou forçando os mais conhecidos críticos do sistema a abandonarem o país, o KGB retira aos movimentos de democratização os seus líderes e membros. Por fim, mas não em último lugar de importância, o KGB tem-se servido do êxodo como veículo para uma maior penetração em Israel, nos Estados Unidos e noutros países ocidentais.

Enquanto os judeus soviéticos continuavam a abandonar a Rússia em 1971, o KGB estabeleceu um departamento social no seu quartel-general em Moscovo, e secções subordinadas nalgumas das maiores instalações do KGB espalhadas pelo país. O Comité Central do Partido Comunista da União Soviética instruiu especificamente o KGB para se infiltrar nos grupos judaicos, desencorajar a emigração de judeus com alto nível de educação e silenciar os protestos judeus. Em numerosos casos, o KGB utilizou pressões psicológicas e sob outras formas para forçar os candidatos à emigração a tornarem-se agentes dos serviços secretos. Alguns judeus assentiram por escrito em trabalhar para o KGB, esperando conseguirem assim uma resposta mais favorável às suas petições de emigração, sem se aperceberem do perigo desses contratos por escrito poderem ser utilizados para futura chantagem.

Um pequeno mas potencialmente perigoso grupo entre os emigrantes inclui operacionais do KGB - ilegais - fazendo-se passar por judeus enviados para o estrangeiro, sob uma nova identidade. Uma vez que em geral têm um alto nível educacional e treino profissional, o KGB espera que ocupem, dentro de poucos anos, elevadas posições dentro das instituições americanas económicas, científicas ou académicas, com um bom acesso a valiosas informações. Não existem estatísticas quanto ao número de judeus recrutados para agentes do KGB. Nem a contra-espionagem israelita nem o FBI tornaram públicos relatórios sobre este assunto, mas não oficialmente admitem que na verdade descobriram agentes do KGB entre os emigrantes judeus. As histórias de Israel Beer, Alfred Frenzel e Gunther Guillaume são avisos que devem ser levados muito a sério».

Vladislav Bittman («O KGB»).

DIÁLOGOS INTERDITOS

Lisboa, 28 de Abril de 1964 - Chamei o núncio apostólico. Disse-lhe que não se tratava de nada urgente ou de grave. De há tempo, porém, que eu tomara nota de um certo número de pontos que queria submeter-lhe. Já o embaixador Faria tocara nesses pontos em conversa na Secretaria de Estado do Vaticano. Mas eu pretendia também chamar para os mesmos a atenção do núncio, para sublinhar a importância que atribuíamos aos vários casos. E o primeiro era já remoto: a visita do papa a Santo António. Para nós, fora uma ocasião do mais alto interesse sob todos os aspectos; e uma visita papal é sempre acontecimento de relevo, mesmo do ponto de vista da Santa Sé: pois o Osservatore Romano não teve uma palavra sobre o assunto. O presidente da República visitara Angola com o êxito bem conhecido do núncio; nem uma linha no Osservatore Romano. Há dias o jornal publicou um artigo sobre a descoberta do Brasil: atribuiu-a a italianos. Haviam-se efectuado importantes eleições no Ultramar: nem traço se encontra no Osservartore Romano. Há pouco efectuara-se o Congresso dos Religiosos Portugueses; membros do Governo haviam assistido a todos os principais actos; as autoridades tudo haviam facilitado, e o próprio chefe do Estado tomou parte no pontifical de encerramento e no banquete que se lhe seguiu: pois o Osservatore Romano ignorou tudo isto. E eu dizia tudo isto com tanto maior tristeza quanto era certo que ainda tinha bem viva na memória a fotografia, publicada por aquele orgão do Vaticano, do Sr. Nehru em Goa junto do túmulo de S. Francisco Xavier. Eu admitia que a Secretaria de Estado não fosse responsável de tudo quanto se publicava ou se omitia no Osservatore Romano. Mas parecia-nos que era demasiado longa a sucessão de omissões para ser devida ao puro acaso. Ele, núncio, decerto não me acreditaria se eu dissesse que o Governo português nada podia fazer junto do Diário da Manhã. Ora afigurava-se-me que era chegado o momento da Secretaria de Estado intervir no Osservatore Romano no sentido de pôr termo a uma situação que não parecia justa. O país «fidelíssimo» decerto merecia isso da Igreja.

|

| São Francisco Xavier (retrato japonês do 'período Nanban'). |

|

| Túmulo de S. Francisco Xavier |

|

| Basílica do Bom Jesus onde repousa São Francisco Xavier. |

|

| Placa comemorativa da passagem do Apóstolo do Oriente |

|

| Altar-mor da Basílica do Bom Jesus |

|

| Úmero de São Francisco Xavier (Igreja de São José em Macau). |

|

| Interior da Igreja de S. José |

Sem transição, e por sua iniciativa, abordou o núncio o problema do bispo do Porto, e sublinhou as dificuldades que causa à Santa Sé. Perguntei ao núncio o que haveria de positivo no rumor, que me tinha chegado, de que o Senhor Dom António seria nomeado núncio num país latino-americano. Monsenhor Furstenberg afirmou que, tanto quanto sabia, não tinha qualquer fundamento o rumor. Era verdade que se propusera a Dom António um lugar de chefia num dos organismos ligados ao Concílio: mas fora recusado. Por agora, Dom António estava, a seu pedido, num convento alemão, a cargo do arcebispo de Colónia, que de resto só acolhera Dom António depois de consultar o cardeal patriarca de Lisboa e de receber uma resposta afirmativa. Em suma: estava a Santa Sé perante um difícil impasse. Tudo se tem investigado, e tem-se consultado todos os precedentes para resolver o problema: apenas se vê «la démotion canonique», o que para a Santa Sé seria de máxima gravidade. Recordei ao núncio a seriedade do problema sob o aspecto religioso para a diocese do Porto. Concordou, e referiu mesmo os prejuízos quanto ao apostolado, Acção Católica, etc. Teve ainda uma palavra elogiosa para o actual administrador da diocese, embora acrescentasse que se tratava de pessoa demasiado «delicada» (no sentido de «branda»). Deixei cair uma palavra sobre o desgosto em que se encontraria o bispo administrador do Porto, e o seu desejo de entrar numa ordem. O núncio confirmou.

Já que falávamos de bispos, disse eu, queria também lembrar-lhe uma nossa conversa anterior sobre o bispo da Beira, e em que suscitara a eventualidade de uma aliás merecida transferência para uma tranquila diocese metropolitana. Era exacto que o Senhor Dom Sebastião, nos últimos tempos, parecia haver evoluído, e eu tinha lealmente de admitir que muitos estrangeiros, tendo entrevistado o bispo da Beira, me tinham depois dado parte da concordância do Senhor Dom Sebastião com algumas medidas promulgadas. Mas recentemente o bispo da Beira voltara, ao que se afigurava, a deixar-se emocionar por alguns ideais que o levavam a posições inaceitáveis, e que aliás eram injustificadas. Eu tinha notícia de violento ataque ao Governo, há dias. Isto era muito desagradável, e servia os nossos adversários estrangeiros: não era por acaso que o Consulado dos Estados Unidos em Lourenço Marques adquiria 200 ou 300 exemplares do jornal do bispo da Beira. Escutei Monsenhor Furstenberg sem comentários, e depois disse que não era do meu parecer por várias razões: o bispo estava muito mais calmo, e eram cada vez mais esporádicas as suas atitudes insólitas; o Episcopado metropolitano «não gostava» do bispo da Beira, e este ficaria aqui isolado, o que implicava riscos; e não devíamos esquecer que, entre a juventude e o clero novo metropolitano, muitos ouvidos havia que seriam «muito receptivos» às palavras do bispo da Beira. Por tudo isto lhe parecia ser preferível deixar Dom Sebastião onde estava, mesmo com os riscos de uma outra atitude mais emotiva. Dizia isto no nosso próprio interesse. Respondi ao núncio que, quanto ao último ataque do bispo ao Governo, não tinha ainda lido o texto do artigo, mas ia informar-me, e voltaríamos a falar.

|

| O Bispo da Beira abençoa o Grande Hotel da Beira no dia da sua inauguração (1955). |

|

| Grande Hotel da Beira (1960). |

Monsenhor Furstenberg não mostrava pressa, e dispunha-se a conversar. Falou-se um pouco de tudo, ao acaso. Agrupo as afirmações do núncio pela afinidade dos assuntos.

Era muito unido o Episcopado português. Tinha algumas grandes figuras. Personalidade excepcional, aparte a do S. E. o cardeal Cerejeira, era a do arcebispo de Évora, Dom Manuel Trindade Salgueiro. Entendia-se muito bem com ele. Mas havia problemas de recrutamento. Num futuro muito breve havia que escolher seis ou sete novos bispos. Onde encontrá-los? Por outro lado, achava que constituía lacuna do Episcopado português a inexistência de uma grande figura filosófica e doutrinal; decerto que aparecerá; mas tem feito falta para realizar o trabalho necessário de uma elaboração conceptual portuguesa do pensamento católico moderno. A fundação de uma Universidade Católica que parecia bem encaminhada segundo depreendia das suas conversas com o cardeal patriarca de Lisboa, sem dúvida muito contribuiria para suprir aquela. Ele, núncio, não se tem de resto cansado de recomendar que membros escolhidos do clero frequentem as Universidades laicas para se habilitarem a formar os quadros docentes da Universidade Católica: mas até agora não tem sido bem sucedido.

Falei de África. Repisei a tese de que sem Ocidente não há catolicismo nem cristianismo. Aludo à atitude do Sudão para com os missionários, que aliás era geral em África. Citei o arrepio que notávamos na posição protestante. Monsenhor Furstenberg mostrou anuência às minhas observações. Comentou que aqueles e outros acontecimentos nos davam razão. Eu disse ao núncio que lhe ia fazer uma pergunta embaraçosa: como amigos que éramos há 15 anos, perguntava-lhe que opinião tinha sobre a nossa situação actual no plano internacional. Respondeu o núncio que não sentia qualquer embaraço: a nossa situação era muito mais favorável. Tudo estávamos fazendo com tranquila determinação: quando países ricos hesitariam em obras de grande vulto, nós estávamos construindo a ponte sobre o Tejo, e outras pontes, e estradas, e fábricas, arcando com as despesas de Angola, e desenvolvendo o Ultramar - e tudo isto dentro do orçamento e sem sair da ortodoxia financeira. Perguntei a que atribuía a campanha contra o Governo. Não era justa, disse, porque é um «Governo moderado» e representativo: se não há «oposição oficial», o certo é que dentro do Governo estão representadas e podem manifestar-se todas as grandes e importantes correntes políticas do país. Mas na base da campanha estavam sobretudo interesses materiais. Agarrei este ponto, e desdobrei perante o núncio o quadro dos interesses materiais, sobretudo em África. Monsenhor Furstenberg disse que não gostava inteiramente do general de Gaulle: mas não podia deixar de compreender e aprovar a sua política anti-americana. E perguntava-se se na realidade a política dos Estados Unidos não era já orientada por uma profunda embora disfarçada infiltração comunista na Administração norte-americana. Citei o último discurso de Robert Kennedy, em Toronto, e o núncio espantou-se, e fez um gesto com a mão na testa para significar que R. Kennedy devia estar louco.

|

| A Estação Ferroviária da Beira (início do século XX). |

|

| 1907 |

|

| Final dos anos de 1960 |

|

| Estação Ferroviária da Beira (1970). |

Voltando a África, disse o núncio que a Portugal só cumpria prosseguir na orientação actual, e levá-la ao fim. (Não estou certo de que aquilo que o núncio entende pela «nossa orientação» seja exactamente o mesmo que nós entendêssemos). E de súbito, com veemência e entusiasmo nele inusitados, perguntou-me: e por que não nomear um bispo negro? Ele tinha em mente alguém que lhe diziam ser «très bien». Somente, havia a objecção de ser muito novo. Perguntei o nome: fez uma pausa concentrada, e disse que não se recordava. Perguntei onde estava: aqui, na Metrópole, mas escapava-lhe o nome do convento. Inquiri da idade: trinta e oito anos. E tornou o núncio a afirmar que seria uma boa coisa nomear um bispo negro, desde que fosse pessoa «muito bem» e de toda a confiança. Não lhe perguntei qual a «confiança de quem?»; mas observei-lhe que era da boa tradição portuguesa a existência de bispos negros. «Pois por isso mesmo!», exclamou o núncio, como era também da boa tradição portuguesa, rematei sorrindo, que os bispos fossem bons patriotas. O núncio também sorriu.

Falando de infiltração comunista, dirigi a conversa sobre a política de João XXIII, e as suas encíclicas, e perguntei se Sua Santidade Paulo VI não estaria tentando travar os perigos sobrevindos. Monsenhor Furstenberg concordou que muitos gestos e muitos escritos de João XXIII haviam sido tendenciosamente interpretados, e estavam servindo de pretexto para uma política que no fundo era contra a Igreja. Por detrás da «cortina de ferro» a situação era grave: mais de 50% das igrejas ainda abertas foram fechadas na Rússia há pouco; tensão na Polónia; perseguições na Hungria. Mesmo na Itália havia preocupações. Paulo VI dera hás dias instruções severas aos bispos italianos para combate ao comunismo. Observei que por tudo isto me parecia absurda a tese, que alguns sustentavam no Ocidente, designadamente os americanos, de que a política portuguesa em África estava lançando esta no comunismo. E desenvolvi este ponto: toda a África tinha estado ligada a países anticomunistas, pelo que não se percebia como a quebra dessa ligação imunizaria aquele continente. «Está claro que Portugal tem razão», disse o núncio. Tal tese «ne tient pas debout», acrescentou, e o núncio encolheu os ombros como quem considera a tese uma infantilidade estúpida. O problema de África era outro; era um problema de educação. E então o núncio disse isto: era preciso com urgência encontrar o sistema de educação e os educadores que pudessem e soubessem explicar aos africanos que a finalidade da vida das pessoas, mesmo das pessoas independentes, não consiste em se ser presidente ou ministro, e que entre os brancos são muito raros os que atingem tais posições, que não são de resto, alcançadas aos 30 anos. Enquanto isto se não conseguir, apenas se terá em África o caos e a infelicidade. Concordei calorosamente com o núncio, e expliquei como justamente a nossa política se baseava na evolução natural de comunidades humanas. Sublinhei o erro dos Estados Unidos, ao estabelecerem a velocidade de evolução de um povo e de um território em função dos recursos materiais disponíveis. Concordou o núncio que essa ideia era absurda e impraticável.

Monsenhor Furstenberg falou da vinda do cardeal Brea. Perguntou se os presidentes da República e do Conselho o receberiam. Disse-lhe a minha convicção de que teriam nisso muito prazer. Também se referiu a um projecto de decreto a publicar pela Educação Nacional, regulando as residências de estudantes. Eu disse que havia recebido a nota que sobre o assunto me mandara, e que já a havia submetido ao Ministério respectivo.

Disse-me que lhe parecia «bem» o embaixador Anderson: homem sério, razoável, e com bom espírito. Eu fiz o elogio pessoal de Anderson, e resumi: «he means well». Monsenhor Furstenberg disse parecer-lhe que efectivamente Anderson era sincero.

A conversa durou duas horas e meia. Foi sempre da maior cordialidade, estando o núncio visivelmente interessado e procurando sempre uma frase de compreensão ou apoio ao que eu dizia.

(...) Lisboa, 18 de Outubro de 1964 - Veio o núncio, a meu pedido, e eu disse-lhe que seria muito breve para o não incomodar. Queria somente mencionar algumas notícias ultimamente aparecidas na imprensa internacional acerca de uma eventual retirada do corpo de São Francisco Xavier de Goa para Bombaim, para nesta última cidade ser exposto durante o Congresso Eucarístico. Em face de tais notícias, eu pretendia sublinhar a gravidade de um tal passo: só quem desconhecesse o que as relíquias de São Francisco Xavier representavam para os Goeses poderia não pensar na reacção profunda e violenta que decerto se produziria: e por isso o Governo português exprimia os seus sentimentos à Santa Sé, para que esta evitasse o que as notícias aludidas anunciavam. E eu queria ainda tratar de um problema. No último Domingo, no dia 25, em algumas igrejas de Lisboa e de Évora, alguns sacerdotes, durante a missa e a propósito da ida do Santo Padre à União Indiana, fizeram alocuções que o Governo tem de considerar ofensivas e que, portanto, não pode consentir. Desejava-se por isso que o núncio fizesse chegar uma palavra apropriada àqueles sacerdotes, directamente, ou, na ausência dos bispos, por intermédio dos vigários diocesanos. De outro modo, o Governo seria compelido a tomar as medidas necessárias para pôr termo a tais actividades políticas. «Que medidas?» - perguntou o núncio. «Aquelas que estão à disposição do poder temporal» - respondi. (E dei ao núncio a indicação das igrejas onde haviam sido proferidas as homilias a que o Governo objectava).

Disse o núncio que considerava «saudável» a expressão de opinião por parte dos padres a que eu aludira, e que decerto eu não pretendia que aqueles sacerdotes fossem infiéis ao Santo Padre. Respondi que não me pronunciava sobre o que era ou não «saudável», embora não partilhasse da opinião do núncio; também não pretendia infidelidade alguma ao Santo Padre; mas não tinha dúvidas de que não eram doutrinárias ou ideológicas mas concretamente políticas as homilias ditas, e que nada autorizava o clero a proferi-las durante a missa, dentro dos templos, e na sua qualidade de ministros da Igreja. Fora dos templos, e como cidadãos, estariam então no seu direito.

Deliberadamente, enveredou o núncio pelo exame de todo o problema da visita do Santo Padre a Bombaim. Durante cerca de duas horas, por vezes com aspereza, trocámos e repisámos argumentos já utilizados anteriormente.

|

| Tanga (60 réis): moeda asiática na Índia Portuguesa, de valor ínfimo e na forma de uma fava. |

a) Era puramente religiosa a viagem do Santo Padre a Bombaim, e inspirava-se em motivos religiosos;

b) Tinha o papa completa liberdade de «missionação», e com esse objectivo poderia ir a toda a parte sem que alguém se pudesse considerar ofendido;

c) A declaração que eu fizera (em 21 de Outubro) fora afrontosa para a pessoa do Santo Padre;

d) Nos tempos modernos, a Igreja tem de «ir a todo o lado», sobretudo junto dos «rebanhos» ainda afastados daquela:

e) Portugal deve muito à Igreja através dos séculos, e não deveria esquecê-lo;

f) Uma reacção muito forte do nosso lado só jogaria em favor dos nossos inimigos.

Do meu lado, procurei contrapor o seguinte:

a) Talvez fossem religiosas as intenções do Santo Padre, e não o punha em dúvida, mas os seus actos transcendiam aquelas: para a História, só ficaria que o papa escolhera a União Indiana, e não uma nação ou santuários católicos, como primeiro país a ser honrado com uma visita sem precedentes:

b) Condenada nos pretórios judiciais e políticos internacionais, e com o seu prestígio por terra, a visita papal reabilitava a União Indiana;

c) Se o papa declarasse em Bombaim que ali estava para homenagear os missionários portugueses, então estava no terreno religioso; mas como não fazia tal declaração, e não a fazia para não ofender o Governo indiano, colocava-se automaticamente no terreno político:

d) Parecia-nos inútil a ida à União Indiana, porque não se poderia pensar que o hinduísmo, único factor de coesão do artificial Estado indiano, consentisse em se sacrificar ou enfraquecer para benefício do catolicismo;

e) Parecia-nos afrontoso esquecer os serviços prestados à Igreja pela Nação Portuguesa, e por isso fora para nós doloroso que, no seu discurso em São Pedro, Sua Santidade não tivesse uma só palavra para os missionários portugueses em África - não obstante largas referências a ingleses e franceses. Por outro lado, e depois de tudo o que as actuais instituições têm feito pela Igreja, não era razoável o que se nos fazia;

f) Por último, a Secretaria de Estado não fora para connosco correcta - o embaixador de Portugal fora ludibriado - como o reconhecera o cardeal secretário de Estado. (À minha insistência neste ponto, com datas e factos, respondeu sempre o núncio alegando a sua ignorância, sem nunca admitir a nossa razão).

Depois de reiterados, sob todas as formas, os argumentos e contra-argumentos, o núncio disse que me confessava uma coisa, como amigo pessoal: durante um momento pensara que a nossa reacção seria ainda mais forte do que fora. Eu referi a Monsenhor Furstenberg que estava recebendo cartas e telegramas de apoio e protesto, na proporção de 5 para 1. Disse o núncio que também lhe estava chegando correspondência - mas «plutôt dans la proportion contraire», acrescentou a sorrir. Eu pedi ao núncio que se não enganasse: pedia-lhe que acreditasse que no país era muito funda e muito forte a reacção do povo. «Sei que você (vous) tem sido dos mais moderados», observou Monsenhor Furstenberg, de forma equívoca. Comentei que a maioria do país condenava a viagem papal. «Em alguns meios assim é», procurou emendar o núncio.

No decurso da conversa, fez Monsenhor Furstenberg repetidas alusões misteriosas, que não consegui que esclarecesse, à situação religiosa, em Portugal, entre 1911 e 1917, e à necessidade de não se cair noutra idêntica; e sublinhou a conveniência de o Governo não agir de modo a poder provocar ou permitir uma situação de «cisma». Perguntei-lhe o que queria significar, mas o núncio escusou-se vincando que, nos seus conselhos ao clero português e nos seus discursos, sempre exaltava a devoção patriótica.

Tornei às questões iniciais, e o núncio acabou por prometer, quanto aos sacerdotes, que procuraria fazer «qualquer coisa» mas «em forma genérica».

Do comportamento do núncio e da sua forma de discutir, tem de se concluir que se sente muito seguro de si, e que no debate resolveu passar à ofensiva, negando-nos qualquer parcela de razão, em contraste com a atitude titubeante e embaraçada que sempre até aqui revelou ao tratar-se deste assunto.

Lisboa, 11 de Dezembro de 1964 - Agradeci ao núncio ter vindo ao Ministério a meu pedido e, muito seriamente e muito cordialmente, disse-lhe que desejava apenas ocupar-me de um só assunto, restrito mas para nós importante, e formular duas simples perguntas. O assunto respeitava ao editorial aparecido no jornal Blitz, da União Indiana, onde se afirmava que o Vaticano havia aprovado a conquista de Goa, e à declaração anónima, e quase diríamos confidencial, posteriormente inserta em forma de vago desmentido, no boletim de imprensa do Osservatore Romano, que, como o núncio sabia, tinha uma circulação muito limitada. Ora como, por outro lado, a declaração incluída no boletim não se referia ao Blitz nem sequer à nacionalidade indiana do semanário, eu pretendia fazer duas perguntas: se a aludida declaração poderia ser completada, com a indicação explícita do semanário indiano Blitz, e se, uma vez completada, poderia ser publicada no Osservatore Romano. Ele, núncio, decerto compreenderia o nosso desejo: porque, se o desmentido pelo Vaticano para os jornais de Lisboa era talvez satisfatório, em nenhuma outra parte do Mundo e portanto, para todos os efeitos políticos, ficava intacto perante terceiros o artigo do Blitz.

O núncio replicou que na Rádio Vaticano fora mencionado expressamente o Blitz e que, em qualquer caso, a declaração entretanto publicada pela Cúria Patriarcal de Lisboa punha termo ao assunto e deveria ser havida como bastante.

Respondi a Monsenhor Furstenberg que eu não sabia da menção na Rádio Vaticano, mas que me parecia bem; mas nós gostávamos de um texto escrito. Quanto à declaração da Cúria de Lisboa, com todo o devido e merecido respeito que a mesma inspirava ao Governo, não a podíamos ter como bastante: salvo se explicitamente afirmasse estar autorizada a falar em nome e por ordem e instruções do Santo Padre, a Cúria de Lisboa só podia, no ponto de vista do Governo, representar a diocese de Lisboa. Contra esta alegação se insurgiu o núncio, considerando-a ofensiva da Cúria Patriarcal. Continuando, sublinhei que, para o Governo português, só podiam falar em nome do Santo Padre o cardeal secretário de Estado e o núncio apostólico, e mesmo assim, para certos assuntos, e consoante a prática corrente entre chancelarias, acontecia muitas vezes perguntar-se se o cardeal ou o núncio falavam a título pessoal ou em nome do papa, como se pergunta aos embaixadores quanto aos seus respectivos Governos. Além disso, era manifesto que a Cúria de Lisboa até desmentira os pensamentos que na altura teria tido o Sr. Nehru quando este se referiu à anarquia e ao caos em Goa, o que não parecia possível fazer. - «Tout le monde sait que ça n´était pas vrai!» - interrompeu o núncio com alguma brusquidão. «Pois não, Monsenhor, respondi, «não é verdade que em algum momento houvesse anarquia ou caos em Goa. Mas que o Sr. Nehru o disse e repetiu, isso não se pode desmentir».

|

Ver a hipocrisia e as mentiras de Mr. Kaul  |

Pois no ponto de vista religioso, disse o núncio, o que diz um prelado, um príncipe da Igreja, o mais antigo membro do Sacro Colégio - «é o mesmo que o disser o Santo Padre». Pronunciou o núncio estas palavras com vigor e impetuosidade, e para não agravar o tom da conversa abstive-me de reacção. Mas Monsenhor Furstenberg, pela primeira vez perdendo a calma nas nossas entrevistas, acrescentou textualmente, com voz alta e desabridamente: «Vejo que por todos os meios se procura deliberadamente criar dificuldades à Santa Sé». Encarei o núncio com tranquila admiração, e afirmei-lhe que absolutamente não entendia as suas palavras. E perguntava-lhe mais: pensava ele que a tensão de relações de Portugal com a Santa Sé era para nós motivo de júbilo, ou que era por capricho nosso que tais dificuldades existiam?

Então o núncio, quase gritando, verdadeiramente fora de si, e em tom de insinuação, disse: «Pois se não é você (vous) que procura ou cria essas dificuldades, sei que alguém está apostado em fazê-lo». Com veemência pelo menos igual à do núncio, retorqui-lhe: «Aquilo que Monsenhor acaba de dizer não é verdade, e Monsenhor sabe que não é verdade».

Seguiu-se um silêncio longo, e deixei a Monsenhor Furstenberg o ónus de o quebrar. O núncio afirmou que ainda lhe parecia impossível e inacreditável a ofensa, o insulto dirigido à pessoa do Santo Padre, em Outubro último. Observei que este ponto já o havíamos discutido minuciosamente [entrevista de 28 de Outubro de 1964], e que eu me recusava a retomar o debate. Agora só queria repetir-lhe a pergunta de há instantes: pensava ele que o Governo português tomara a atitude apenas por simples capricho, sem razões algumas? Não via o núncio que estávamos ofendidos, agravados, feridos, injustamente tratados? «Há outras razões», afirmou o núncio misteriosamente, mas com ar de quem as conhecia. «Quais?», perguntei eu, intimativamente. «Peço-lhe que as diga, Monsenhor. Quais?». Já mais calmo, quase recomposto, mas de face ainda vermelha e com alguma tremura de cólera na voz, disse o núncio depois de curta hesitação: «Cést peut-être mieux de ne pas les préciser!».

Produziu-se um novo silêncio, que desta vez eu interrompi para dizer que, no fim de contas, eu só pretendia fazer duas perguntas - e repeti estas como no início da conversa. Monsenhor Furstenberg disse que o que eu perguntava era perfeitamente inútil, e que eu tentava impor ao Vaticano a forma do desmentido, ainda por cima tratando-se dum semanário esquerdista sem importância. Comentei que a pouca categoria do jornal e a sua cor política facilitavam a tarefa da Secretaria de Estado. Ou provinha o obstáculo da nacionalidade do jornal?

Referiu-se então o núncio à concessão da «Rosa de Ouro», para observar que as nossas exigências de agora lhe pareciam absurdas depois das palavras que o Santo Padre, no fecho da sessão do Concílio, dirigira pública e solenemente a Portugal. Recordei ao núncio, por meu lado, a declaração que a esse respeito eu fizera ao Século, e que era bem expressiva: a língua portuguesa quando dizia «o maior apreço e reconhecimento», não podia ir mais além. Sim, reconheceu Monsenhor Furstenberg, mas à minha declaração faltava «cordialidade». Depois do Papa ter dito que a Nação Portuguesa era filha dilecta do seu coração, fora pouco o que eu afirmara ao Século. Lembrei a Monsenhor Furstenberg que precisamente as mesmas palavras haviam sido usadas por Sua Santidade, no telegrama, largamente publicado na imprensa, ao cardeal Gracias: também aí dissera que a Índia era filha dilecta do seu coração. Ripostou o núncio dizendo que havia uma grande diferença entre um telegrama, mesmo público, e um discurso do Santo Padre, o que constituía facto sem precedentes. Admiti a procedência e a validade da sua observação, e dessa diferença provinha precisamente a gratidão que o Governo exprimira oficial e publicamente.

Lamentou-se o núncio de que não houvessem sido publicados entre nós os discursos do Santo Padre em Bombaim. Expliquei-lhe que os discursos tinham muitas passagens para nós mais que desagradáveis, e que o Governo seria forçado a comentar de forma adequada. Negou o núncio que assim fosse: tinha-os lido todos, de A a Z, e em nenhum discurso havia o que quer que fosse que nos magoasse. Perguntei-lhe se julgava bem as pródigas referências ao «pacifismo» da Índia e ao «respeito» que sempre merecera ao Santo Padre a «política pacífica» do Sr. Nehru. Replicou o núncio que o Santo Padre não tinha feito a apologia da guerra nem da violência, e que somente havia elogiado as manifestações de pacifismo indianas, como encorajamento a essa orientação. Eu comentei que Monsenhor entrava no caminho, para mim vedado, das especiosas subtilezas dialécticas; mas de qualquer modo tudo isso provava afinal o carácter político da visita papal. Também não seria política a concessão ao presidente indiano da mais alta condecoração do Vaticano? Mas não, disse o núncio, nada disso: era um acto de simples cortesia normal quando há uma visita de chefe de Estado. «De chefe de Estado, Monsenhor!?» - atalhei prontamente, com alguma ironia, que o núncio logo entendeu. «Bem», disse Monsenhor com visível embaraço, «uma simples visita particular, quase privada». Rematei dizendo que não insistia pelo esclarecimento deste aspecto.

E tornei às perguntas iniciais: só estas verdadeiramente eram objecto da minha diligência, e por isso eu lhe pedia que as transmitisse a Roma. Reagiu o núncio com modo constrangido, dizendo somente que tomava nota do que eu dizia, e que procuraria esclarecer o caso junto da Secretaria de Estado.

Sobre isto nos despedimos, tendo-se trocado à porta do meu gabinete os habituais cumprimentos a que ambos procurámos, com um sorriso cordial, dar um tom perfeitamente correcto e normal (in Diálogos Interditos, Intervenção, II Volume, 1979, pp. 44-53; 63-74).

|

| Alberto Franco Nogueira |

Nenhum comentário:

Postar um comentário